「助けたい」「寄り添いたい」――支援職の原点

医療、福祉、心理などの対人支援職に就く人の多くは、

- 「困っている人を助けたい」

- 「弱い立場の人に寄り添いたい」

- 「誰かの役に立ちたい」

といった気持ちを持って、この仕事を選んでいるのではないでしょうか。

もちろん、国家資格を取得したい、安定した仕事を得たいといった理由もあるでしょう。

しかし、純粋に「誰かのために」と願う気持ちは、支援職に就く大きな動機の一つだと思います。

「助けたい」は、どこから生まれるのか?

私たちはよく「困っている人がいるから助ける」と考えます。

でも、世の中には同じ状況を見ても助けようとしない人もいます。

では、「助けたい」と強く思う人と、そうでない人の違いは何なのでしょうか?

それは、

「助けたい」という気持ちの根源が、

自分自身の心の中にある

からです。

つまり、心の奥深くに「助けてほしい」「寄り添ってほしい」という無意識の願いがあるからこそ、人を助けたいと感じるのです。

これは心理学的には、

自分の感情や欲求と言った内面を自分の外側に映し出す

「投影」

と言われる現象です。

外側に先に現象があるのではなく、

自分の内側にあるものが外側に現れるのです。

私の場合、医師を志した動機は「病気を治したい」ではなく

「人々が幸せになるお手伝いをしたい」でした。

それは「自分自身が幸せになりたかった」ということだったのです。

バウンダリーを超えすぎていませんか?

支援職の方の中には、相談者や患者さんの課題を引き受けすぎたり、感情的に巻き込まれすぎたりする人が少なくありません。

頻繁にそういうことが起こるとすると、

自分自身の「助けてほしい」という本音に気づかず、

他者を通してそれを満たそうとしているのかもしれません。

この状態が続くと、支援のつもりが依存関係を作り出してしまう可能性があります。

特にセラピストやカウンセラーの中には、このバランスを崩してしまう人が少なくありません。

そして、悪意なく相談者のバウンダリーを超えてしまった結果、

相談者との関係が悪化したり、

支援者がバーンアウトしたりします。

「なんとかしてあげたい」が強すぎた頃

私自身、かつては「なんとかしてあげたい」という思いが強すぎて、患者さんや相談者との距離感が不健全だった時期がありました。

でも、それは結局のところ、

私自身が「なんとかしてほしい」と感じていたから。

自分の中の「助けてほしい」という思いに気づき、それを自分で満たせるようになってからは、

- 「なんとか力になりたい」

- 「役に立ちたい」

- 「助けなきゃ」

といった気持ちに振り回されることがなくなりました。

今では、患者さんや相談者とのバウンダリーを意識しつつ、

- 傾聴し、

- 共感はするが同意や同情はしない。

そうやって「プロ」としてのスタンスを保つことができています。

共感、同意、同情の違いについては「ミレイ先生のアドラー流勇気づけメンタルヘルスサポート」に書いています。

まずは、自分を満たすことから

特に対人支援職の方は、自分の中の「助けたい」「役に立ちたい」「力になりたい」という気持ちの源を探ってみることが大切です。

そして、まずは自分自身を満たすこと。

それができて初めて、健全な支援ができるのではないでしょうか。

あなたの「助けたい」という気持ちは、どこから来ていますか?

ぜひ一度、自分自身と向き合ってみてください。

今日も自分を大切に🍀

”支援職のセルフケアをサポートする”改め、

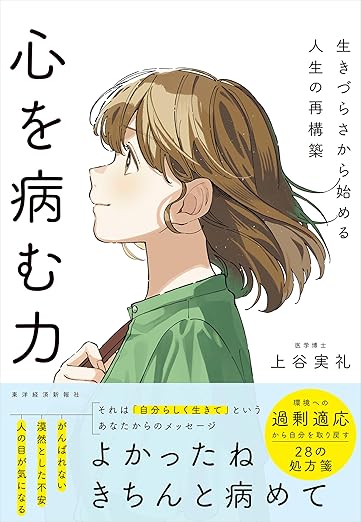

支援職の自己理解をサポートする産業医・公認心理師の上谷実礼でした。